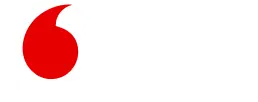

Unweit des Wilhelmshavener Nordseestrandes tut sich eine tropische Unterwasserwelt auf, die es so wohl nur einmal in Deutschland gibt: In mehreren Aquarien tummeln sich unzählige Korallen, die auf kleinen Plättchen befestigt sind. Bunte Fische schwimmen durch die Mini-Korallengärten und einzelne Anemonen bewegen ihre Tentakel im blubbernden Wasser. Spezielle LED-Lampen tauchen die Szenerie in ein bläuliches Licht, die Luft ist feucht und etwas stickig, 22 Grad. Das Wasser in den Becken ist noch etwas wärmer. In der Aquarienanlage des Instituts für Chemie und Biologie des Meeres (ICBM) der Universität Oldenburg ist alles genaustens auf die Aufzucht von Steinkorallen abgestimmt.

Gerade pulen die Biologen Samuel Nietzer und Mareen Möller mit einer Pinzette winzige Seesterne von den Ästen einer wenigen Zentimeter großen Koralle. Die jungen Korallen seien äußerste Sensibelchen, sagt Möller. Beispielsweise könnten Seesterne, die auch in den Aquarien vorkommen, ihren Magen über die Nesseltiere stülpen und diese auffressen.

Seit zehn Jahren forschen die beiden Wissenschaftler an der Vermehrung und Aufzucht von Jungkorallen. Ihr Fokus liegt dabei auf der geschlechtlichen Fortpflanzung der Tiere. Der Prozess, der sich sonst in den Korallenriffen im Meer abspielt, ist im Labor nur sehr schwer nachzustellen. «Wir haben sehr viel Fingerspitzengefühl gewonnen, wann wir was machen müssen», sagt Möller. Neben Fressfeinden haben die Forscher viele weitere Parameter im Blick: Temperatur, Tageslänge und Mondzyklus, Wasserchemie - alles muss stimmen, damit die Korallen überhaupt unter künstlichen Bedingungen zu einer natürlichen Fortpflanzung angeregt werden. Wie in der Natur passiert das auch im Aquarium nur etwa einmal im Jahr.

Forscher wollen nachhaltige Korallenzucht aufbauen

«Mit der Zeit sind wir gut darin geworden, die Korallen zum Ablaichen zu bringen, die Embryonen zu pflegen, die Larven anzusiedeln und dann die Korallen zum Wachsen zu bringen», sagt Möller. Weltweit seien zurzeit nur etwa zehn Institute in der Lage, die Korallen auf geschlechtliche Weise zu vermehren, erzählt Nietzer. In Deutschland waren Nietzer und Möller 2020 nach Angaben ihrer Universität die Ersten überhaupt, denen das gelungen ist.

Mit ihrem gesammelten Wissen wollen die beiden Forscher nun eine nachhaltige Korallenzucht aufbauen. «Wir wollen den Aquaristikmarkt nachhaltiger gestalten», sagt Möller. Dazu haben sie ein Start-up gegründet, das vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert wird. Mit der kommerziellen Zucht durch die sexuelle Vermehrung wollen die Forscher auch Wildkorallen schützen. Denn bislang stammten viele Korallen des Aquaristikmarktes von Wildentnahmen aus Riffen irgendwo auf der Welt. «Das heißt, Taucher gehen in die Riffe, entnehmen die Korallen und exportieren sie für den Korallenhandel nach Europa», sagt Möller. Um Riffe zu schützen, haben Staaten deshalb schon Exportbeschränkungen erlassen.

Neben der geschlechtlichen Vermehrung können Korallen auch über sogenannte Fragmentierung gezüchtet werden. Bei dieser Technik wird eine große Koralle in viele kleine Teile zerbrochen. Die Fragmente wachsen dann weiter, ähnlich wie ein Steckling bei einer Pflanze im Garten. «Der Nachteil ist, es sind dann alles die gleichen Tiere. Es sind Klone, die schon voll entwickelt sind», sagt Nietzer. Die Fragmentierung helfe zwar in der Natur, in abgestorbenen Riffen relativ viele Korallen wieder anzusiedeln. Auf Stressfaktoren wie etwa eine höhere Wassertemperatur reagieren dann allerdings alle Korallen gleich.

Massenbleichen bedrohen Korallenriffe weltweit

Im Aquaristikhandel kommt diese Technik seit Langem zum Einsatz. «Das Wichtigste für Kunden sind meist die Färbungen der Korallen. Viele sind darauf aus, neue, schöne, besondere Färbungen zu bekommen. Das ist allerdings limitiert. Über Fragmentierung ist immer nur genau die gleiche Färbung zu erreichen», erklärt Möller. Über die geschlechtliche Vermehrung könnten dagegen verschiedene Farben und Formen erreicht werden. Die Ursprungstiere müssten dazu zwar auch aus einem Riff entnommen werden, in der Zucht könne dann aber mit den nächsten Generationen weitergearbeitet werden - ohne weitere Wildentnahmen.

Mittelfristig könnte die geschlechtliche Vermehrung laut den Forschern auch bei der Aufforstung von Riffen helfen. Das Potenzial bestätigt auf Nachfrage auch Laura Puk von der Umweltschutzorganisation WWF. «Die Methode generell kann durchaus genutzt werden für Riffwiederherstellungen», sagt die Expertin für Korallen. Es sei sogar wahrscheinlich, dass die Technik gebraucht werde, denn den tropischen Korallenriffen gehe es infolge der Klimakrise «ziemlich schlecht». Am berühmten Great Barrier Reef in Australien etwa wurde in diesem Frühjahr infolge erhöhter Wassertemperaturen die fünfte Massenbleiche innerhalb von acht Jahren bestätigt.

«Für die Korallenriffe der Welt sind die erhöhten Temperaturen tödlich. Die Aussichten stehen ohne effektiven, ambitionierten Klimaschutz ziemlich schlecht», sagt Puk und verweist auf Angaben des Weltklimarates, wonach bei einer Temperaturerhöhung von 1,5 Grad Schätzungen zufolge 70 bis 90 Prozent der Korallenriffe verschwinden würden.

Mondzyklus gibt bei der Korallenzucht den Takt vor

Grundsätzlich könnten sich Korallen an höhere Temperaturen anpassen. «Das Problem ist die Geschwindigkeit, mit der die Temperatur zurzeit in die Höhe getrieben wird. Das ist zu schnell für Korallenriffe», sagt Puk. Es werde auch daran geforscht, gezielt hitzeresistente Korallen auf geschlechtliche Art zu vermehren. Offen sei jedoch die Skalierung der Methode.

An der Skalierung arbeiten auch die Wilhelmshavener Forscher. Vor allem der Laichzyklus der Steinkorallen macht die Vermehrung anspruchsvoll. Die Zwitter geben Eier und Spermien gleichzeitig ins Wasser ab. Damit diese sich im Meer von verschiedenen Korallen, die teils meterweit voneinander entfernt sind, überhaupt vermischen können, laichen die Tiere einer Art alle gleichzeitig. Ein wichtiger Taktgeber ist dann der Mond: Denn den Takt von Voll- und Neumond können die Korallen über Lichtrezeptoren wahrnehmen, sagt Nietzer.

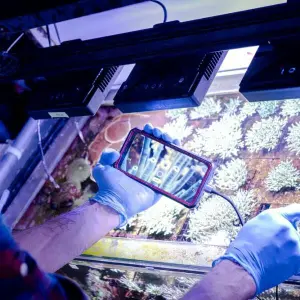

Wenn es soweit ist, steigen beim Laichen Tausende Ei- und Spermienpakete zusammengehalten in einer Fetthülle Richtung Wasseroberfläche. In den Wilhelmshavener Aquarien werden die Eipakete dann abgesammelt, um Eier und Spermien verschiedener Kolonien zu kreuzen. Die Embryonen und Larven der Korallenbabys, die daraus entstehen, werden dann weiter gezüchtet. «Die Ansiedlung ist ein ganz großer Knackpunkt», sagt Möller. Denn von Seesternen und anderen Meerestieren würden sie gern gefressen, ergänzt Nietzer. «Die frisch angesiedelten Korallen sind klein, hilflos und lecker.»